Quando parliamo di effetti acustici, possiamo suddividerli in due categorie principali in base al tipo di onde che li generano: suono e rumore.

Il rumore, invece, è caratterizzato da onde irregolari e variabili. Può essere caotico e imprevedibile, come il brusio di una folla, il fruscio delle foglie o il traffico cittadino.

Il suono si verifica quando le onde sonore sono regolari e costanti nel tempo. Un esempio tipico è il suono di un diapason o di una nota musicale pura, che produce vibrazioni armoniche e prevedibili.

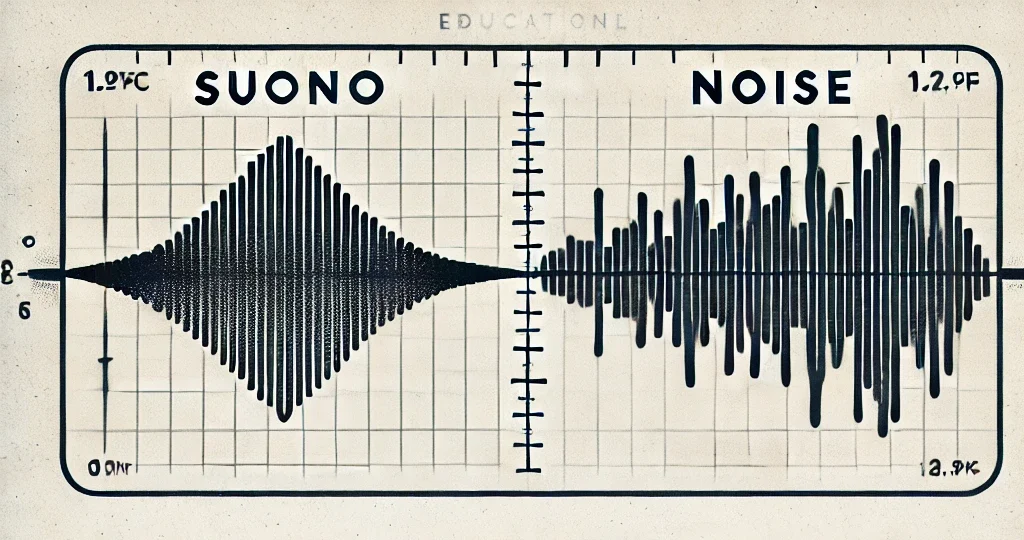

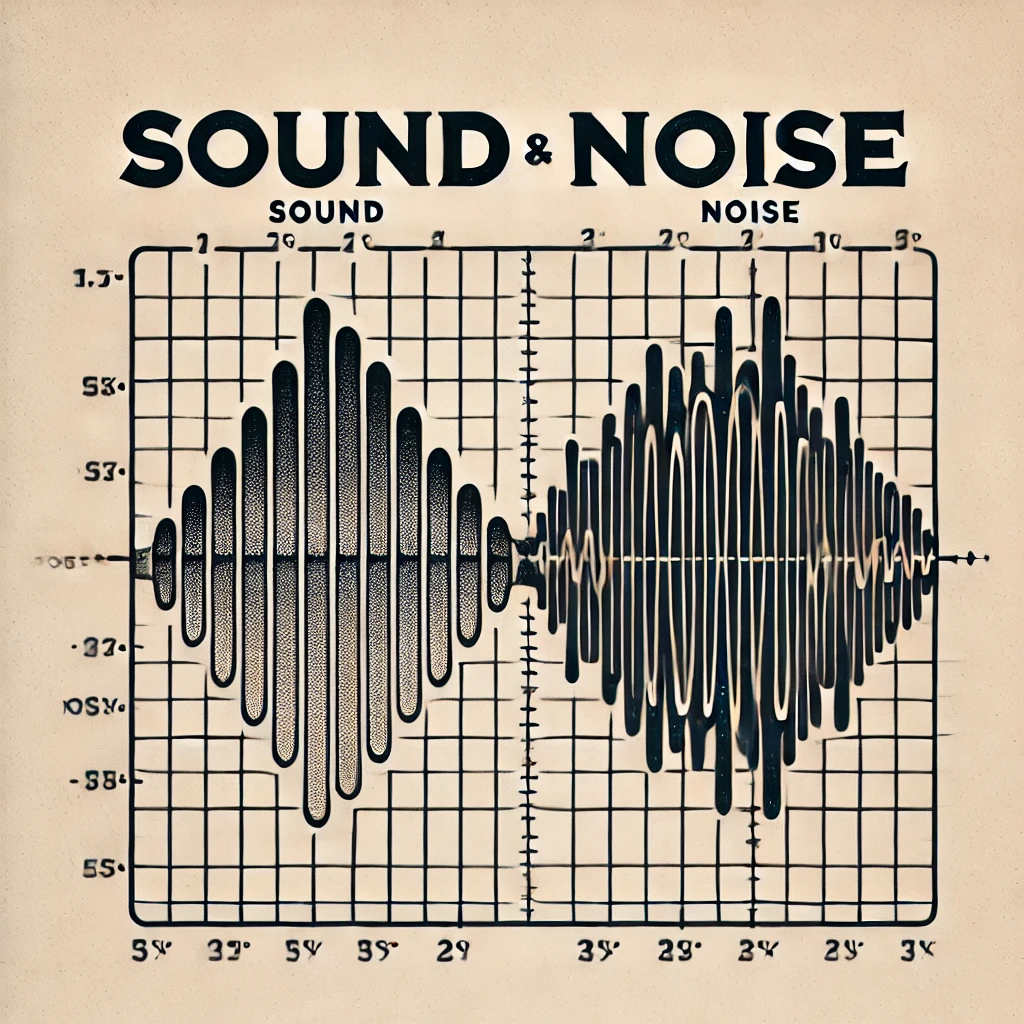

Come si rappresentano graficamente Suono e Rumore?

Possiamo visualizzare queste differenze rappresentando le onde acustiche in forma di grafico:

- Il suono puro appare come una curva sinusoidale regolare e ripetitiva.

- Il rumore si manifesta come un’onda irregolare e discontinua, senza un pattern definito.

Nella figura sottostante, puoi vedere la distinzione tra queste due forme d’onda, che mostrano chiaramente la differenza tra un segnale sonoro armonico e un segnale rumoroso.

Suono e Rumore nella Musica: Un confine sottile

Quando pensiamo alla musica, la associamo principalmente ai suoni, ovvero vibrazioni acustiche regolari e armoniche. Melodie, accordi e ritmi sono costruiti con suoni organizzati secondo precise regole. Tuttavia, i rumori non sono affatto esclusi dal mondo musicale, anzi, in alcuni generi e sperimentazioni diventano elementi fondamentali di espressione.

L’utilizzo dei rumori nella Musica

Fin dall’antichità, strumenti a percussione e tecniche vocali hanno incorporato elementi rumorosi. Ma è nel XX secolo che il rumore ha iniziato a essere considerato parte integrante del linguaggio musicale, grazie a movimenti d’avanguardia e all’evoluzione della tecnologia sonora.

La Musica Concreta: Quando il rumore diventa arte

Uno degli esempi più significativi di utilizzo del rumore nella musica è la Musica Concreta, un genere sviluppato negli anni ‘40 dal compositore francese Pierre Schaeffer. Questo stile si basa sulla manipolazione di suoni registrati, inclusi rumori ambientali, voci, suoni industriali e naturali, trasformandoli in composizioni artistiche.

Alcuni esempi di opere basate sui rumori:

- “Étude aux chemins de fer” (1948) di Pierre Schaeffer – Questa composizione è una delle prime opere di musica concreta e utilizza esclusivamente registrazioni di treni in movimento. Schaeffer manipolò i suoni delle locomotive, dei binari e dei fischi del treno attraverso tecniche come il montaggio su nastro magnetico, il reverse e il looping, trasformandoli in un’esperienza musicale astratta e innovativa:

- “Ionisation” (1931) di Edgard Varèse – Una composizione orchestrale che utilizza esclusivamente strumenti a percussione, creando un flusso sonoro privo di note tradizionali:

- Le sperimentazioni di John Cage, come il celebre “4’33”, in cui il “silenzio” e i suoni dell’ambiente circostante diventano la vera composizione

Il Rumore come linguaggio musicale

L’evoluzione della musica ha dimostrato che il confine tra suono e rumore è sempre più sottile. Se un tempo il rumore era considerato un elemento estraneo alla musica, oggi è diventato parte integrante di numerosi generi, dal rock sperimentale alla musica elettronica, fino alla musica concreta.

Stili come l’industrial, il noise e il drone trasformano suoni distorti, feedback e texture rumorose in strumenti espressivi, capaci di evocare emozioni e suggestioni uniche. Anche in generi più accessibili come il pop e l’hip-hop, il rumore viene impiegato in modo sottile, attraverso campionamenti ambientali, effetti di distorsione e glitch sonori, che arricchiscono la produzione musicale e ne ampliano le possibilità creative.

In definitiva, il rumore non è più un semplice elemento di disturbo, ma una risorsa sonora in grado di ampliare i confini della musica. La sperimentazione sonora continua a dimostrare che ogni suono, per quanto insolito o irregolare, può diventare musica se inserito in un contesto espressivo significativo.

Buona Musica!