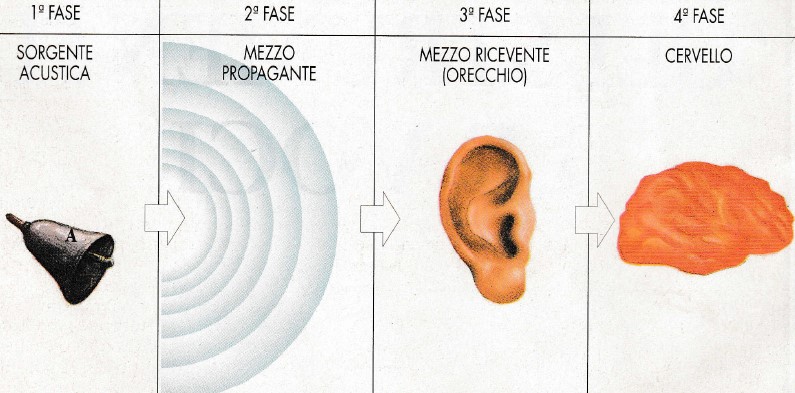

Il percorso degli effetti sonori

L’acustica è la scienza che studia tutti i fenomeni sonori che sperimentiamo nella vita quotidiana. Si occupa di come i suoni vengono generati, di come si propagano e di come vengono percepiti dal nostro orecchio.

Per comprendere questi fenomeni, è necessario analizzare il suono attraverso quattro fasi fondamentali:

- Generazione – Come si produce il suono.

- Propagazione – Come il suono viaggia nell’aria o attraverso altri mezzi.

- Ricezione – Come il nostro orecchio capta le onde sonore.

- Percezione – Come il cervello interpreta i suoni ricevuti.

Queste fasi permettono di comprendere il complesso mondo dell’acustica e il ruolo che il suono svolge nella nostra esperienza quotidiana.

Prima fase – La sorgente acustica

Ogni fenomeno acustico nasce dalla vibrazione di un corpo elastico. Quando un materiale viene sottoposto a una deformazione, tende naturalmente a ritornare alla sua forma originale, generando così vibrazioni. È importante ricordare che tutti i corpi solidi possiedono un certo grado di elasticità, compresi materiali apparentemente rigidi come il marmo e l’acciaio. Anche i fluidi, come l’acqua e l’aria, sono elastici e possono trasmettere vibrazioni.

Quando percuotiamo un oggetto, anche se la deformazione può sembrare impercettibile, essa è comunque presente. L’oggetto inizia a vibrare per un certo periodo e trasferisce queste vibrazioni all’aria circostante, dando origine al suono.

Seconda fase – Il mezzo propagante

Affinché un suono possa raggiungere il nostro orecchio, è necessario un mezzo che trasmetta le vibrazioni dalla sorgente sonora. Il principale mezzo di propagazione è l’aria, ma il suono può viaggiare anche attraverso solidi e liquidi.

Nel vuoto, come nello spazio interstellare o sulla Luna, il suono non può propagarsi, poiché mancano particelle che possano essere sollecitate e trasmettere le vibrazioni. Senza un mezzo propagante, il suono semplicemente non esiste.

L’esperimento di Robert Boyle

Il primo a studiare la propagazione del suono e il ruolo dell’aria fu Robert Boyle (1627-1691), un nobile inglese appassionato di scienza. Attraverso i suoi esperimenti, riuscì a dimostrare che, in assenza d’aria, il suono non può propagarsi.

Per verificarlo, progettò e costruì una pompa per l’aspirazione dell’aria, collegandola a una campana di vetro ermetica. All’interno della campana posizionò un orologio dal ticchettio ben udibile. Man mano che estraeva l’aria, si accorse che il suono dell’orologio diventava sempre più debole, fino a scomparire completamente una volta creato il vuoto. Questo esperimento dimostrò in modo chiaro che il suono ha bisogno di un mezzo, come l’aria, per propagarsi.

La propagazione delle onde sonore

L’aria che circonda una sorgente acustica viene messa in movimento dalle sue vibrazioni, generando una serie di onde sonore. Queste onde si diffondono nello spazio in cerchi concentrici, alternando zone di compressione (dove le molecole d’aria si addensano) e rarefazione (dove le molecole si disperdono).

La velocità di propagazione del suono dipende dalla densità molecolare del mezzo attraversato: più il mezzo è denso, più rapidamente le onde sonore si trasmettono. Ad esempio, il suono viaggia più velocemente nei solidi rispetto ai liquidi e nei liquidi rispetto ai gas.

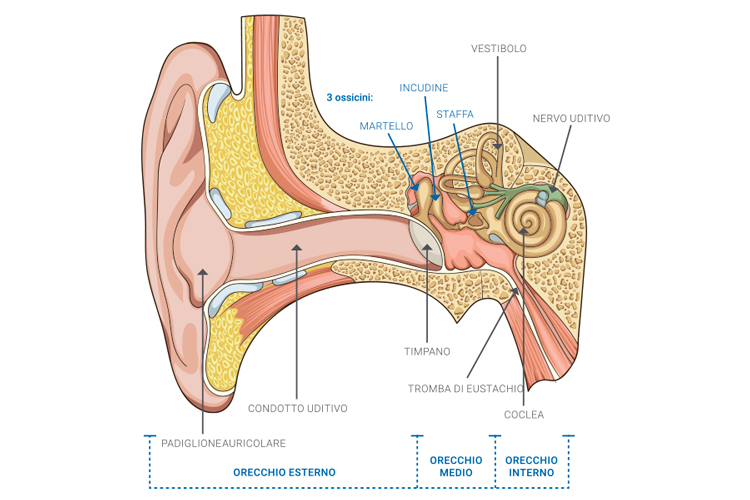

Terza fase – Il mezzo ricevente: l’orecchio

Grazie al mezzo propagante, il suono può raggiungere il nostro orecchio, permettendoci di percepirlo.

L’orecchio è un meccanismo straordinario e complesso, il cui compito è trasformare le onde sonore in stimoli nervosi che il cervello può interpretare. Questo processo ci consente non solo di sentire i suoni, ma anche di riconoscerne l’intensità, il timbro e la direzione di provenienza.

Il processo di percezione del suono

Le onde sonore, una volta giunte all’orecchio, mettono in vibrazione la membrana del timpano, una sottile struttura che funge da primo ricevitore del suono. Tuttavia, queste vibrazioni sono molto deboli e necessitano di essere amplificate per poter essere percepite chiaramente.

L’amplificazione avviene grazie a tre piccoli ossicini dell’orecchio medio: il martello, l’incudine e la staffa, che triplicano l’energia delle onde trasmesse dal timpano. Queste vibrazioni vengono poi trasferite all’Organo di Corti, una straordinaria struttura situata nell’orecchio interno.

L’Organo di Corti, che prende il nome dal suo scopritore, è un meccanismo incredibilmente complesso, composto da circa 7.500 elementi racchiusi in soli 2 cm². Il suo compito è fondamentale: trasformare le onde sonore in impulsi elettrici. Questi segnali vengono trasmessi al cervello attraverso il nervo acustico, permettendoci di percepire e interpretare il suono.

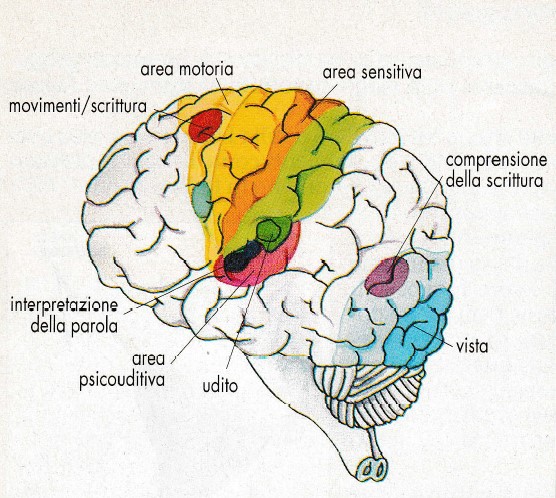

Quarta fase – Il cervello

Il ruolo del cervello nella percezione del suono

Il cervello, spesso paragonato a un computer straordinario e ancora in parte misterioso, ha il compito di tradurre gli stimoli acustici ricevuti dall’orecchio in sensazioni sonore.

Grazie a questo processo, non solo riusciamo a percepire i suoni, ma possiamo anche riconoscerli, interpretarli e attribuirgli un significato. È il cervello, infatti, che ci permette di distinguere una voce familiare, apprezzare la musica o cogliere la direzione da cui proviene un suono.

La psicoacustica e la percezione del suono

L’elaborazione dei suoni da parte del cervello è un processo estremamente complesso, studiato da una disciplina specifica: la psicoacustica. Questa scienza analizza il modo in cui percepiamo i suoni e dimostra che l’esperienza acustica varia da persona a persona.

In altre parole, così come ognuno ha una propria sensibilità visiva, anche la percezione dei suoni è soggettiva. Ad esempio, quando qualcuno descrive un colore come “verde chiaro”, non può avere la certezza che un’altra persona lo percepisca esattamente nello stesso modo. Lo stesso principio si applica agli effetti acustici: il volume, il timbro o la qualità di un suono possono essere interpretati in maniera leggermente diversa da ogni individuo.

Buona Musica!