Il principale impiego della musica è sempre stato in ambito religioso: una delle prime testimonianze musicali giunte a noi, appartenente alla civiltà babilonese e risalente al 2022 a.C., è appunto un pezzo sacro, una Liturgia e Preghiera al Dio della Luna, cioè un’invocazione a questo dio per ottenere la sua protezione sulle greggi e sui raccolti. La musica era un elemento fondamentale nei rituali religiosi, accompagnava le cerimonie nei templi ed era utilizzata dai sacerdoti per rivolgersi agli dèi.

La musica, inoltre, era presente negli aspetti della vita sociale laica, come feste, banchetti e spettacoli. In Mesopotamia, i musici erano tenuti in grande considerazione: i generali assiri vittoriosi, quando decretavano l’uccisione degli abitanti di una città sconfitta, risparmiavano i musicisti e li inviavano come bottino di guerra a Ninive, la capitale del regno, affinché qui potessero continuare la loro attività.

Gli strumenti musicali in Mesopotamia

Gli strumenti musicali più diffusi erano la lira, l’arpa e il tamburo, usati sia nelle cerimonie sacre sia nelle celebrazioni civili. La lira, in particolare, aveva un ruolo centrale: ne sono stati ritrovati esemplari preziosi, come la Lira d’Ur, decorata con oro e lapislazzuli. Anche il flauto e la cetra erano comuni, mentre i tamburi e i sistri accompagnavano processioni e danze rituali.

Il ruolo dei musici nella società mesopotamica

I musicisti godevano di uno status elevato, soprattutto se legati ai templi o alla corte reale. Erano spesso al servizio del re e delle divinità, e in alcuni casi, la loro funzione era anche terapeutica: si credeva che la musica avesse il potere di guarire e allontanare gli spiriti maligni. Le sacerdotesse musiciste, chiamate naru, avevano il compito di eseguire canti sacri nei templi.

La musica, dunque, non era solo un elemento di intrattenimento, ma una parte essenziale della vita religiosa, sociale e politica della Mesopotamia.

La musica nell’Antico Egitto

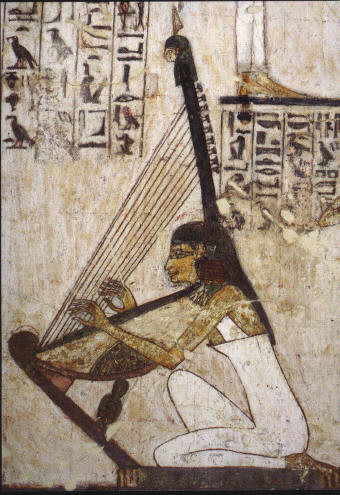

Anche in Egitto la musica aveva largo spazio nei riti religiosi, inclusi quelli funebri, dove serviva a simboleggiare la sopravvivenza dell’uomo al di là della morte attraverso la rievocazione del mito di Osiride, il dio che nasce, muore e risorge in un perpetuo ciclo vitale. È significativo che lamenti funebri venissero intonati anche durante la mietitura: il grano, infatti, era identificato con Osiride, e il suo continuo rinascere era visto come un simbolo della rigenerazione della vita, celebrato con l’intervento della musica.

Oltre ai riti religiosi, la musica era molto presente anche nelle feste e nei banchetti. Suonatori e danzatrici si esibivano nelle case nobiliari e nei templi, e spesso i musicisti erano accompagnati da strumenti a percussione e a fiato.

Gli strumenti musicali nell’Antico Egitto

Gli strumenti egizi più comuni erano simili a quelli mesopotamici: si usavano l’arpa, la lira e i tamburi, ma anche il sistro, uno strumento a percussione sacro alla dea Hathor, simbolo di gioia e fertilità. Il flauto e l’oboe erano molto diffusi, mentre nelle cerimonie funebri venivano impiegati strumenti a fiato dal suono malinconico.

Il ruolo sociale della musica in Egitto

I musicisti godevano di grande prestigio, soprattutto se servivano nei templi o nelle corti reali. Le donne avevano un ruolo importante nella musica egizia: spesso erano cantanti, suonatrici di sistro o danzatrici che accompagnavano le celebrazioni sacre e profane.

La musica, quindi, non era solo un elemento di intrattenimento, ma una parte essenziale della vita religiosa, sociale e politica sia in Mesopotamia che in Egitto.

La musica nell’Antica Grecia

Anche nella civiltà greca alcune delle prime testimonianze musicali giunte fino a noi sono di genere sacro. Un esempio significativo è costituito dai Due Inni di Delfi, incisi su lastre di marmo nel II secolo a.C. e dedicati al dio Apollo, venerato nel santuario di Delfi. La musica, infatti, aveva un ruolo centrale nei riti religiosi, accompagnando le preghiere e le offerte agli dèi.

Oltre alla dimensione sacra, la musica era un elemento fondamentale della vita pubblica e privata. Era presente nei giochi panellenici, nelle celebrazioni civili e soprattutto nel teatro, dove accompagnava le tragedie e le commedie. Il coro, composto da attori-cantori, aveva il compito di commentare l’azione scenica con canti e danze, sottolineando gli stati d’animo dei personaggi e le svolte narrative.

Gli strumenti musicali nell’Antica Grecia

Tra gli strumenti più usati vi erano la lira e la cetra, entrambi a corde, spesso suonati dagli aedi e dai rapsodi che recitavano i poemi epici. L’aulós, uno strumento a fiato simile a un oboe doppio, era impiegato nei riti dionisiaci e nelle competizioni musicali. Anche i tamburi e le percussioni accompagnavano le danze e i sacrifici religiosi.

Il ruolo della musica nella società greca

In Grecia, la musica non era solo un’arte, ma anche un elemento educativo: faceva parte della paideia, il percorso di formazione dei giovani, che studiavano la musica insieme alla filosofia e alla ginnastica. I filosofi come Platone e Aristotele attribuivano alla musica un’importante funzione morale, ritenendola capace di influenzare il carattere e l’anima degli individui.

La musica, dunque, non era solo un mezzo di intrattenimento, ma un linguaggio universale che attraversava i confini del sacro e del profano, modellando le culture e le società del mondo antico.

Della civiltà greca ci sono pervenute diverse composizioni liriche, con testi di carattere amoroso, politico e civile, scritte da poeti come Saffo e Alceo, che venivano eseguite in varie occasioni. Nell’Odissea di Omero troviamo la figura del cantore, incaricato di allietare gli ospiti durante i banchetti con il suo canto. Inoltre, la musica rivestiva un ruolo fondamentale nelle tragedie greche, come dimostra un frammento dell’Oreste di Euripide, giunto fino a noi corredato da alcune annotazioni musicali.

La musica nell’Antica Roma

La musica nell’Impero Romano svolgeva un ruolo estremamente ampio e sfaccettato, coprendo numerosi aspetti della vita religiosa, sociale e culturale. La sua funzione andava ben oltre l’intrattenimento o l’accompagnamento delle cerimonie, diventando uno strumento di coesione e comunicazione all’interno della società romana. Vediamo più nel dettaglio come la musica permeava vari ambiti della vita romana, rendendola un pilastro delle tradizioni e delle pratiche pubbliche e private.

La musica nelle cerimonie religiose e nei riti pubblici

Nel mondo romano, la musica aveva una valenza particolarmente forte nel contesto religioso e nei riti ufficiali. La musica sacra era utilizzata nelle cerimonie dedicate agli dèi, in particolare durante le festività pubbliche, i sacrifici e le preghiere. La purificazione degli strumenti musicali durante il Tubilustrium, ad esempio, era un atto di protezione rituale, un modo per invocare il favore divino affinché le attività pubbliche, come le guerre o le conquiste, fossero coronate dal successo. I sacerdotes e i flamines (i sacerdoti consacrati ad un particolare dio) si occupavano di questi rituali, spesso utilizzando strumenti come la tuba (un tipo di tromba) e il cornus (un corno da guerra), che avevano significati simbolici legati al potere e alla protezione.

Inoltre, la musica accompagnava anche altri tipi di cerimonie religiose, come i ludi (giochi pubblici) e le processioni religiose. Queste cerimonie non erano solo momenti di venerazione, ma anche di celebrazione pubblica del potere divino e imperiale. Ad esempio, durante i grandi giochi del Colosseo o i sacrifici al dio Giove, la musica era un elemento essenziale per creare un’atmosfera solenne e di grande impatto visivo e uditivo.

La musica nel teatro e nelle arti performative

Il teatro romano, influenzato direttamente dalle tradizioni greche, fece largo uso della musica non solo nelle tragedie e nelle commedie, ma anche nei mimi e nelle rappresentazioni di pantomime. La musica teatrale romana era usata per accentuare l’intensità drammatica delle scene, dare ritmo agli spettacoli e creare una connessione emotiva con il pubblico. La figura del cantore, che allietava gli ospiti durante i banchetti, trovava una parallela espressione nei rapsodi greci, i quali declamavano poesie epiche accompagnandosi con strumenti musicali.

Il mimo, uno spettacolo comico e satirico che miscelava recitazione, danza e musica, era particolarmente popolare tra il pubblico romano. Queste rappresentazioni venivano supportate da un’ampia orchestra composta da strumenti a percussione, fiato e corde, con l’intento di coinvolgere emotivamente il pubblico e arricchire l’esperienza teatrale.

Nelle tragedie e nelle commedie, la musica accompagnava non solo i dialoghi, ma anche le danze e i canti corali. L’uso di strumenti come la cetra (strumento a corde) e la tibia (flauto a doppio tubo) rendeva la performance teatrale completa e molto più immersiva. La musica era infatti una componente fondamentale del ludus (gioco teatrale), che cercava di coinvolgere tutti i sensi degli spettatori. La sinergia tra parola, musica e danza era un elemento distintivo dell’esperienza teatrale romana.

La musica nei banchetti e nelle feste private

La musica era anche una parte essenziale dei convivia (banchetti), dove l’intrattenimento musicale contribuiva a creare un’atmosfera gioiosa e festosa. I romani amavano organizzare feste sontuose in cui la musica accompagnava il cibo, la danza e la conversazione. L’esecuzione di brani musicali, a volte affidata a schiavi o liberi artisti, veniva realizzata con strumenti come la lyra, il tibicina e il cimbalom. La musica nei banchetti non era solo una forma di intrattenimento, ma anche un mezzo per mostrare ricchezza e potere, oltre che una parte integrante della cultura del convivio, che esprimeva il piacere di vivere e l’importanza delle relazioni sociali.

Le feste e i banchetti romani erano anche un’opportunità per mostrare il proprio status sociale. La qualità e la varietà musicale che si poteva permettere una persona erano indicatori di prestigio e potere, così come il coinvolgimento di musicisti di fama nelle celebrazioni era un segno di ricchezza e influenza.

La musica come elemento educativo e culturale

Inoltre, la musica nell’Impero Romano non era solo legata al culto o al divertimento. In alcuni casi, essa era utilizzata come strumento educativo. L’educazione musicale, sebbene non fosse così istituzionalizzata come in Grecia, veniva comunque impartita a una parte della gioventù romana. I giovani aristocratici romani venivano educati nella musica per sviluppare l’armonia dell’anima e migliorare il loro comportamento, in un’ottica che ricordava il concetto greco di paideia. L’insegnamento della musica, spesso tramite l’uso di strumenti come la lira o la cetra, era considerato fondamentale per formare un individuo equilibrato e capace di partecipare alla vita pubblica.

Gli strumenti musicali romani

Il panorama degli strumenti musicali romani era variegato e affondava le radici nella tradizione etrusca e greca. Tra gli strumenti più comuni c’erano la tibia (flauto doppio), la cetra, il sistrum (un tipo di strumento a percussione di origine egiziana), e la tuba, uno strumento a fiato utilizzato principalmente in contesti militari e religiosi. Questi strumenti venivano utilizzati non solo per la musica sacra e teatrale, ma anche nei banchetti, nelle feste e nelle celebrazioni pubbliche, e spesso avevano un forte simbolismo associato al potere o alla protezione divina.

In sintesi, la musica nell’Impero Romano non era solo una forma di intrattenimento, ma un potente mezzo di comunicazione sociale e culturale. Essa permeava tutti gli aspetti della vita, dal religioso al civile, dal teatrale al privato. La sua capacità di unire la dimensione spirituale e quella terrena, di accompagnare i momenti di solennità e quelli di festa, rende la musica romana un aspetto centrale della cultura imperiale. La varietà di strumenti e di funzioni musicali, insieme all’importanza che essa rivestiva nei riti religiosi e nelle celebrazioni pubbliche, la pone come una delle espressioni più significative dell’arte e della società romana.

I libri dell’Antico Testamento forniscono numerosi riferimenti all’uso della musica nell’ambito sacro presso gli antichi Ebrei. La musica, infatti, aveva una funzione centrale nei culti religiosi, nelle preghiere e nelle celebrazioni liturgiche. In particolare, il re Davide, noto non solo per le sue gesta politiche e militari, ma anche per le sue abilità musicali, è considerato uno dei principali protagonisti di questa tradizione.

Secondo la tradizione biblica, Davide era un abile cantore e musicista, e viene frequentemente descritto come un suonatore di cetra o arpa, strumenti che accompagnavano i canti sacri. A lui è attribuita la composizione di molti dei Salmi, che sono preghiere poetiche e cantici rivolti a Dio. Questi Salmi venivano eseguiti durante i riti religiosi, spesso con il supporto di accompagnamenti strumentali e vocali. La musica, in questo contesto, aveva una forte valenza spirituale, contribuendo a creare un’atmosfera di devozione e di preghiera.

I Salmi di Davide, oltre a essere un’espressione personale di fede e adorazione, avevano anche una funzione collettiva: erano cantati dalla comunità durante le celebrazioni nel Tempio di Gerusalemme. La musica divenne così un veicolo di preghiera comunitaria e un mezzo per rafforzare il legame tra il popolo e Dio.

Con il passare dei secoli, questa tradizione musicale e liturgica venne mantenuta e ampliata, e molti dei Salmi di Davide entrarono a far parte del rito cristiano. I primi cristiani, infatti, continuarono a usare i Salmi come parte della loro liturgia, e molte delle preghiere di Davide furono tradotte in canti sacri durante le celebrazioni religiose. Questo legame tra la musica e il culto divino, che aveva radici nell’Antico Testamento, influenzò profondamente la musica sacra nei secoli successivi, entrando a far parte della tradizione cristiana.

In conclusione, l’uso della musica nell’ambito sacro presso gli antichi Ebrei, con una figura centrale come quella di re Davide, evidenziò l’importanza della musica come strumento di comunicazione con Dio e di espressione della fede, tradizione che avrebbe avuto un impatto duraturo sullo sviluppo della musica liturgica cristiana.

Anche nella nostra tradizione musicale, le prime e più importanti testimonianze riguardano il mondo sacro, e uno degli esempi più significativi di questa connessione è il canto gregoriano. Il canto gregoriano rappresenta uno dei più alti punti di sviluppo della musica sacra nella civiltà occidentale e ha avuto un ruolo fondamentale nella liturgia cristiana fin dai suoi albori.

Il canto gregoriano, che prende il nome da Papa Gregorio I (Gregorio Magno), che lo promosse e organizzò a partire dal VI secolo, è una forma di canto monodico, ossia una melodia senza accompagnamento strumentale, che veniva eseguita in latino durante la celebrazione della Messa e in altre cerimonie liturgiche. La sua funzione era profondamente religiosa: il canto serviva a rendere più solenne e meditativa la preghiera, creando un’atmosfera di contemplazione e connessione con il divino.

Questo tipo di musica si caratterizzava per la sua semplicità e purezza, con melodie che seguivano il flusso naturale del testo sacro e che invitavano alla preghiera e alla riflessione. Le melodie gregoriane erano basate su scale modali, molto diverse dalle moderne scale tonali, e le sue composizioni erano pensate per essere intonate da un coro monastico o da una schola cantorum.

Il canto gregoriano non solo costituiva una parte centrale della liturgia cristiana, ma anche un veicolo di trasmissione della fede. La sua ripetizione nei secoli, soprattutto nei monasteri, contribuiva alla formazione e all’educazione spirituale dei monaci e dei chierici, che si dedicavano allo studio dei canti sacri come mezzo per avvicinarsi a Dio.

Inoltre, il canto gregoriano influenzò enormemente lo sviluppo della musica occidentale. Anche se con l’avvento della polifonia (l’arte di combinare più voci in modo armonico) nel tardo Medioevo la musica sacra si evolse, il gregoriano rimase una base fondamentale, soprattutto nella musica liturgica, e divenne il punto di partenza per molte delle successive forme musicali sacre, come la musica polifonica e le composizioni corali.

In sintesi, il canto gregoriano rappresenta una delle prime e più importanti espressioni della musica sacra nella nostra civiltà musicale. Con la sua capacità di elevare spiritualmente e di unire i fedeli, esso ha avuto un impatto profondo sulla musica religiosa e ha contribuito in modo significativo alla formazione della tradizione musicale occidentale.

Nel corso del Basso Medioevo, si affermò una figura nuova e fondamentale nella civiltà musicale occidentale: quella del musicista-poeta, rappresentata da figure come i Trovatori, i Trovieri e i Minnesänger. Questi artisti, attivi principalmente tra il XII e il XIV secolo, furono pionieri nell’intrecciare la poesia con la musica, creando una fusione che avrebbe avuto un impatto duraturo sulla tradizione musicale occidentale.

In sintesi, nel Basso Medioevo si sviluppò una nuova figura, quella del musicista-poeta, rappresentata dai Trovatori, Trovieri e Minnesänger, che arricchì la cultura musicale con canzoni d’amore, temi politici e civili, e un raffinato legame tra la musica e la poesia. Questi artisti non solo offrirono una nuova dimensione alla musica, ma anche un modo per esprimere emozioni e ideali che riflettevano la complessità della società medievale. La loro eredità continua a essere apprezzata oggi come una delle pietre miliari della musica occidentale.

Buona Musica!